磨き抜かれた清らかな「水」と、豊かな土壌で育まれた「米」。

自然の恵み豊かな福井には、素材の良さを生かし、

酒蔵の個性を映しこんだ日本酒がたくさんあります。

福井の地酒は、福井でとれた農産物や海産物、様々な加工品と相性バッチリ。

それぞれの酒蔵のこだわりを知って、

お気に入りの味わいを見つけてください。

米どころ、水どころの福井は、

酒どころ。

日本酒は米と水を合わせ、麹菌や酵母といった自然の力で発酵させて搾る酒のこと。福井県は、白山山系の雪が日本海へと流れ込む九頭竜川をはじめ、日野川、耳川などの名河が流れ、代表的な酒米の一つ「五百万石」の生産量が全国2位を誇るなど、酒造りに恵まれた地域。県内には33の酒蔵があり、福井市にはそのうち10の酒蔵がひしめきます。

どの蔵も小規模ながら、地域性に富んだ豊かな味わいが特長。同じ福井市で造られた酒であっても、口当たりがすっきりとした「淡麗」から、コクや深みがある「濃醇」まで味わいは多彩です。蔵元によって、その両方の味わいをバランスよく持ち合わせているのも、福井の酒の魅力です。

日本酒はその土地の食に合うよう造られてきました。日本酒は原料が米なのでどんな料理にも合う懐の深さが魅力ですが、その土地の食ならなおさら。同じ発酵食品と相性が良く、福井ならへしこが最高。味噌や醤油などの発酵調味料を使った料理とも好相性です。淡麗な酒は、刺身はもちろん、シンプルな肉料理にもピッタリ。ソースや調理法を工夫すれば、ステーキと吟醸酒は乙な組み合わせです。

日本酒ができるまで

複雑で繊細な日本酒造りは、世界的に見てもとてもレア。

江戸時代にはできあがり、その後、三段仕込みが確立されました。

精米(磨き)

せいまい(みがき)

洗米/浸漬

せんまい/しんせき

蒸米

じょうまい

山おろし

麹造り(製麹)

こうじづくり(せいさく)

酒母(酛)造り

しゅぼ(もと)づくり

醪造り(仕込み)

もろみづくり(しこみ)

上槽(搾り)

じょうそう(しぼり)

おり引き/ろ過

おりびき/ろか

火入れ

ひいれ

貯蔵

ちょぞう

加水

かすい

瓶詰め/火入

びんづめ/ひいれ

分類のこと

日本酒はまず、香りや味を調えるために〝醸造アルコール〞を添加する【本醸造タイプ】と、添加しない【純米タイプ】に分かれます。そこからさらに、原料や精米歩合(※)、製法によって8つの「特定名称酒」に分類されます。

米の大部分を削る「純米大吟醸」「大吟醸」は、雑味がなくクリアな味わいで、フルーティな香りと軽やかな口当たりになります。それより少し華やかさを控えた「純米吟醸」「吟醸」は料理ともペアリングしやすく、純米酒は米本来のリッチなコクと甘みが特徴です。「本醸造」は、香りは抑えめでキレのある軽い飲み口が持ち味。

日本酒が初めてなら、すっきり飲みやすい「吟醸酒」や「本醸造酒」がオススメ。慣れてきたら、米感あふれる「純米酒」にトライしてみましょう。

| 純米タイプ | 本醸造タイプ | |||

|---|---|---|---|---|

| 原料 | 米・米麹・水 | 米・米麹・醸造アルコール・水 | ||

| 味わい | 米感のあるしっかりとした味わい | やや軽快な味わい | ||

| 精米歩合 70%以下 |

純米酒米の削り具合に規定はなく、米と水だけで造った酒 | 本醸造酒米を70%以下まで削り、醸造アルコールを添加して造る酒 | ||

| 精米歩合 60%以下 |

特別純米酒

米を60%以下まで削るか、または特別な方法(要説明表示)で造る酒

|

純米吟醸酒

米を60%以下まで削り、米と水だけで造る酒。バランスのよい酒が多い

|

吟醸酒

米を60%以下まで削り、醸造アルコールを添加して造る酒

|

特別本醸造酒

精米60%以下、または特別な方法(要説明表示)で醸造アルコールを添加して造る酒

|

| 精米歩合 50%以下 |

純米大吟醸酒米を50%以下まで削り、中心部だけで造る最高級ランクの酒 | 大吟醸酒米を50%以下まで削り、醸造アルコールを添加して造る華やかな酒 | ||

味わいのこと

日本酒の味の表現に「甘口」と「辛口」があります。辛口といっても米が原料の日本酒に〝辛さ〞は存在しないため、〝甘さ〞の度合いを指しています。つまり辛口は甘みが控えめということ。

かつての「淡麗辛口ブーム」以来、「すっきり=辛口」というイメージが定着しましたが、正しくは、「すっきり=淡麗」「しっかり=濃醇」。よく聞く「淡麗辛口」は、甘さ控えめで余韻が短いものを指しています。

秋に仕込まれた年度最初の酒は10〜12月頃に出回る。以降2月頃までが酒造りの最盛期。冬の「新酒」は搾りたてのフレッシュ感を、暑い夏はすっきりと軽やかな「夏酒」、秋には熟成によりうまみを増した「ひやおろし」と、季節ならではの味わいを楽しめます。

新酒…秋に収穫した米で造った、この年初めの酒。火入れしないものを「生酒」

夏酒…夏においしく飲めるよう、すっきりと飲みやすく造られた酒

ひやおろし…「秋あがり」とも。冬から春に作った酒を夏の間貯蔵して秋口に出荷する「生詰め酒」

「さかほまれ」は、福井県の農業試験場が福井県酒造組合とともに2010年から開発に取り組んだ大吟醸酒向けの酒米のこと。「日本一おいしい酒になるように。酒を飲んだ人が栄えるように」という願いを込めて名付けられました。

さかほまれは、大吟醸酒の基準を大幅に超える35%までの精米が可能。酒になると甘みがあり、しっかりした味わいになるといわれています。

【監修】

櫛田信夫さん

福井県にある青池調理師専門学校教員。唎酒師の上級資格「日本酒学講師」を保持。

世界唎酒師コンクール4位。国や民族、食文化としての酒を研究している。

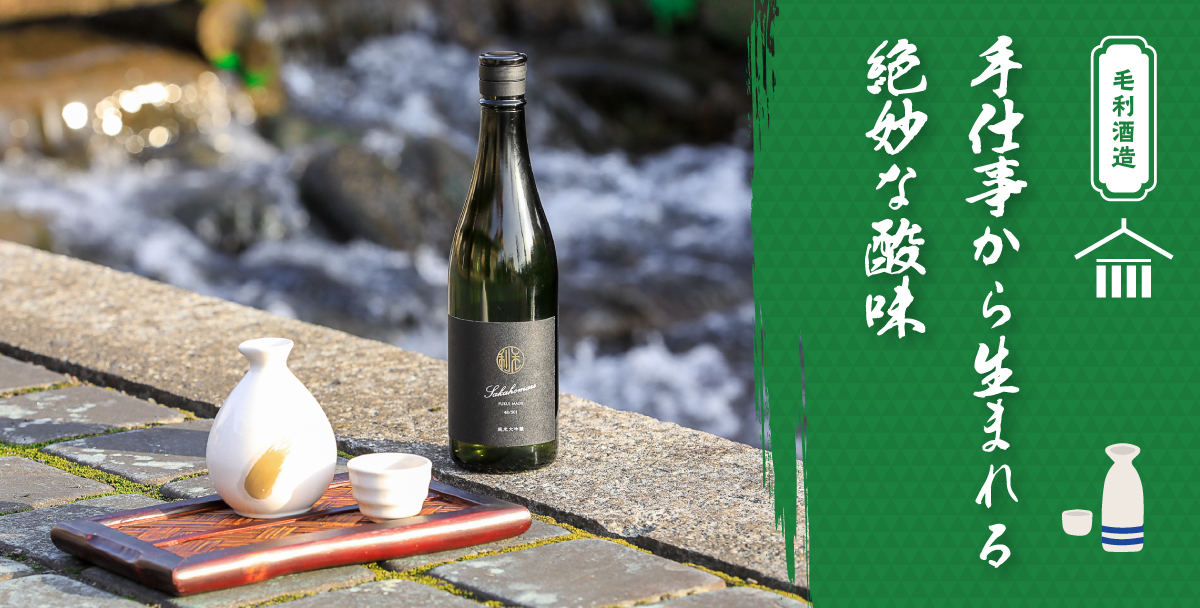

毛利酒造

福井県産を中心とした酒米や酵母、地元の名水で醸す酒は、伝統の手仕事によって絶妙な酸味が生まれ、寿司や和食と相性抜群のおいしさです。

吉田金右衛門商店

吟味した原材料を自家精米。工程の隅々にまで目が届く細やかな仕込みで出来上がる純米酒は、米のうまみを軽やかに味わえます。食中酒にオススメ。

伊藤酒造

福井県が開発した酒米「さかほまれ」を使った新シリーズは、華やかさと爽やかさが同時に感じられるリッチな吟醸酒。米の旨みが味わい深く、越の鷹の新しいステージが感じられます。

田嶋酒造

バリエーション豊富な福千歳のラインナップ。定番「福」は飲んだ人に福が訪れるようと願いを込めた醸したお酒。テーブルを包み込むような豊かな香りと微かな酸味で、フレンチやイタリアンとも相性良し。

舟木酒造

舟木酒造は、福井県産の7種類の酒米を始め、水や酵母にいたるまで福井の風土を生かす酒蔵。代表銘柄は「北の庄」で、食事と良く合う美味しい食中酒です。

越の磯

こだわり抜いた酒米で醸す越の磯の純米大吟醸酒。磨き上げた福井県産の高級酒米のうまみをしっかりと感じる濃醇な辛口で、特に魚介類との相性が抜群です。

美川酒造場

濃淳・旨口・酸味の絶妙バランス。福井産の酒米と、清らかな井戸水、蔵に息づく天然酵母で醸すオール福井のおいしさです。

西岡河村酒造

吟味した原材料を自家精米。工程の隅々にまで目が届く細やかな仕込みで出来上がる純米酒は、米のうまみを軽やかに味わえます。食中酒にオススメ。